50年代の画面表示技術

少し前に、ファミコン・SG-1000・MSX 30周年だというので80年代の画面表示技術をまとめました。

では、調子に乗って50年代も行ってみましょう。

…Whirlwindのことを書いた際の日記に書いていますが、どこかで「画面表示の歴史」を書くつもりだったのです。

でも、調べてみると話が大きすぎて、まとまりきらない。

80年代を抜き出したのは、ファミコン30周年というちょうど良いタイミングだったため。

今回は、そこで書けなかった「画面表示黎明期」の話を書こうと思います。

80年代技術では、テレビの父高柳健次郎氏を追悼しました。

今回は、先日亡くなったダグラス・エンゲルバートを追悼します。

コンピューターと画面の話では、彼を外すわけにはいかないからね。

目次

80年代の画面表示技術(別ページ)

MSXの画面について(別ページ)

ファミコンの画面について(別ページ)

動作確認モニタ

初期のコンピューターの最大の悩みは、どのようにメモリを確保するかでした。

ENIAC では、すべてのメモリを真空管で表現しています。と言っても、ENIAC はプログラム内蔵式ではありません。いくつかの数値を記憶するだけでよいので、記憶容量は10進数10桁を20語。

いまでいえば、100バイト程度でしょうか。これが ENIAC の記憶容量でした。真空管で作るとこの程度でも大変なのです。

少し後には「水銀遅延管メモリ」が使用されます。

音は電気に比べるとはるかに低速です。ほんの数メートルを伝わる間でも、電気で動くコンピューターが何百回も計算できてしまいます。

ということは、記憶したい内容を「スピーカー」から発信して、数メートル離れた「マイク」で拾うと、コンピューターが何百回か計算する時間の間、データを記憶できていたことになります。

ただし、周囲からのノイズを拾ってはいけませんし、音が減衰しすぎてもいけません。音の速度は温度によって異なりますが、「計算何回分」の時間が変わってしまうと動作がおかしくなりますから、温度の影響も抑えなくてはなりません。

こうした条件を満たすように工夫されたのが、水銀遅延管メモリでした。

EDSAC は、水銀遅延管をメモリに使用して動作した最初のコンピューターでした。

しかし、当時は水銀遅延管は「最先端技術」で、本当に動作するのかもわかりません。問題発生時にコンピューターの不具合なのか、メモリの不具合なのかを確認するためにも、メモリ単体での試験が必要でした。

そこで、EDSAC の水銀遅延管には、動作確認モニタ装置として、ブラウン管が取り付けられます。EDSAC には32本の水銀遅延管が使われていましたが、そのうち1本の内容を「目で見る」ことができます。

つまり、「メモリに書き込むと、その内容がブラウン管に表示される」のです。これは、現代的な VRAM と類似の構造です。

EDSAC の水銀遅延管は、18bit のデータを 32word 記録できましたが、ブラウン管はこのデータを横 35dot、縦 16dot のドットとして表示します。

EDSAC 自身は、この 1bit を取り除いた 17bit をデータとして使用する。

EDSAC には、2word を連続して大きなデータを扱う機能がある。この場合、データ区切りビットは 36bit に対して 1bitとなる。

モニタは、すべてのデータを 2word 連続として扱い、16個のデータとして表示するため、35x16ドットとなる。

1952 年には EDSAC のモニターを表示装置として使用する、「OXO」というプログラムが作成されています。

メモリ内容確認用のブラウン管を表示装置として「流用」するという方法でしたが、コンピューターがブラウン管上に意味のある画像を表示したのは、これが最初です。

OXO は世界最初のテレビゲームの一つで、非常に興味深いものですが、詳細は別ページに譲ります。

Whirlwind I

EDSAC と同じ1949年、 Whirlwind I (以下 WWI)が完成しています。

WWI は高速なフライトシミュレータを実現するために作られたコンピューターでした。

このため、当時普通だった「タイプライターによる結果印字」ではなく、出力用のディスプレイが当初から予定されていました。

この時使用されたディスプレイは、縦横の位置を指定し、そこにビームを照射する方式です。

メモリ内容をそのまま表示するわけではないため、EDSAC のモニターよりも「自由に」絵を描くことができました。

テレビのように、走査線によって画像を作る方法を「ラスタースキャン」と呼びます。

これに対し、任意の位置を示し、そこに光の点を表示することで画面を作る方法を「ベクタースキャン」と呼びます。

WWI では、ディスプレイの研究が進み、途中で改造も行われています。

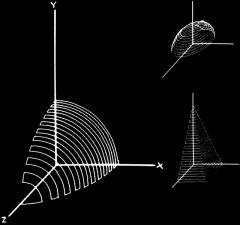

当初(左画像)は、128x128 の解像度で、点をうつことしかできませんでした。

当初(左画像)は、128x128 の解像度で、点をうつことしかできませんでした。

中期は、2048x2048 に飛躍的に解像度が上がりました。できることは、やはり点をうつだけです。

後期(右画像)になり、2点を結ぶ「線」を描く機能と、直線で「文字」を描く機能が追加されました。

WWI では、ベクタースキャンディスプレイと共に、ライトペンも開発されています。

ベクタースキャンが表示した「光の点」を感知し、ペンが何に触れているかを認識する装置です。

これにより、画面上に表示した物体に触れ、操作を行うということが可能になりました。

WWI はこの後発展し、 TX-0 、TX-2 、そして PDP-1 になります。

全ての機種に、ベクタースキャンディスプレイは搭載されています。

TX-0 では、511x511 で点をうつだけ。

TX-2 は、1024x1024 で線も引けたようなのですが、資料不足で詳細不明です。

PDP-1 も、1024x1024 で点をうつだけでした。

TX-2 は後継機のない行き止まりだが、サザーランドがスケッチパッドを作り、「コンピューターグラフィックス」という学問分野を創設する。

サザーランドの教え子だったアラン・ケイは、その後グラフィカルなコンピューター Alto を作成した。

そして、Alto が Lisa/Macintosh を産み、Windows へと繋がり、現在の世の中がある。

TX-2 は後継機のない絶滅マシンだが、現代に精神は残っているのかもしれない。